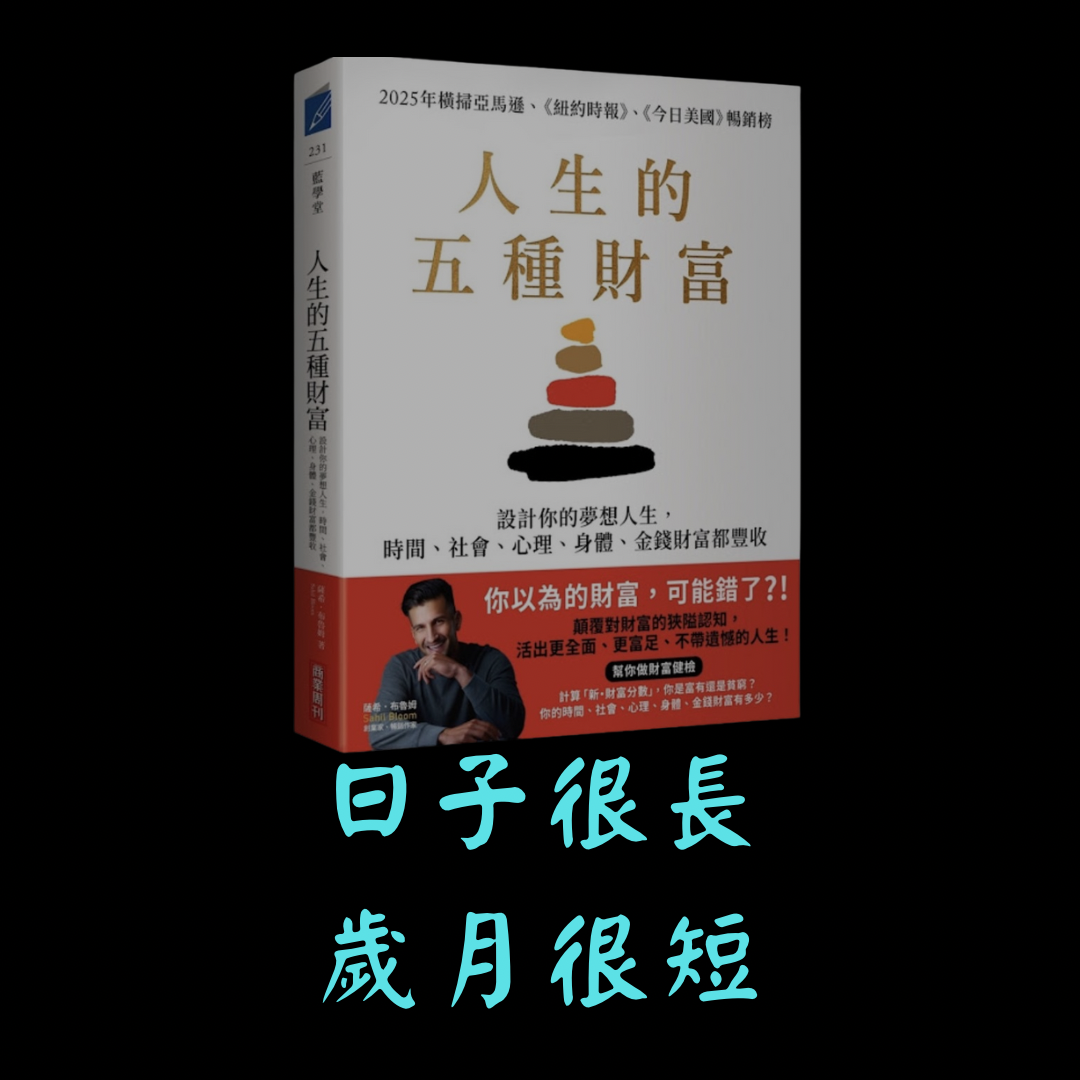

日子很長,歲月很短

說到財富

大家通常會想到的是銀行存款數字,

並不是說擁有多少金錢不重要,

而是在於我們是否貧窮的只剩下「金錢」財富。

如果有一天,你的一位老朋友跟你說著:

「你這一輩子再見到你父母的次數,只剩下15次。」

這時候你會有什麼感受?以及你會採取什麼行動呢?

還記得當初我剛翻開這本書,

看到這句話,我就有預感這本書後續的內容,

一定能讓我獲益許多。

因此,也不急著看完。

反倒是當天下午,我臨時起意回家看看家人、聊聊天,一起耍廢都好,

過著與家人簡簡單單、吃吃喝喝混在一起的生活。

畢竟,可以意識到一出社會之後,如果搬出去一個人住,

跟家人見面的次數肯定會越來越少,只是沒有想到會那麼少,

如果沒有特別細算生命長度,也許我們就會錯過與家人同聚的時光。

一本書就像一部戲劇,總有個讓你想要或是願意繼續往下看的橋段,

我想,光本書開頭的作者序,能使我刻意回家一趟,它就已經做到了!

這本書中把財富分成五個種類

時間財富、社會財富、心理財富、身體財富、和金錢財富,

而我們所熟知的金錢財富,到了最後一個章節才作探討。

隨著我們處在人生不同的時期,會偏向於重視其中的某些財富無可厚非,

例如二十多歲大學剛畢業,剛進入職場,肯定想要多賺點錢、多累積一些工作經驗;

而四五十歲的人們,也許工作有了一定成績,但正處於事業與家庭兩頭燒的階段,

同時還需要分配一點時間給社交活動;到了七十歲,

這個時候可能更關心自己的健康以及心理狀態,還有人際關係之間是否和諧。

這就像是把我們的專注度畫成一個光譜的形式,

各項財富的比重隨著每個人所處的生命階段、價值觀不同,

有著不同的分布形式,但唯一相似的是我們的生命有限,

不可能對於每一種財富,都能無窮無盡的追求。

這本書除了列舉出人生的五種財富之外,

特別吸引我的是它會給我們每種財富的三個支柱參考──也就是核心重點的意思。

同時,並不只是單純的心靈雞湯文,還有給我們許多可以努力甚至量化的方向,

在某些不好懂的理論之中,會佐以圖表幫助讀者理解作者的思考脈絡,

並且幫助我們審核自己是否處在對的目標上,而不是相反的目標。

現在就讓我一一簡單闡述這五種財富的概念

時間財富:

本文中關於時間財富的內容,一開頭便分享了好幾張我們與不同人相處的時間分布圖,

如果我要將這本書做成一場讀書會分享,我肯定會從中擷取一張圖片,

當作問題讓大家猜猜看這是與誰的相處時間分布圖。

就像開頭我提到,我們開始工作後與家人的相處時光就越來越少,

相信大多數正在工作的人們都明白這件事,但是知道這件事,

跟親眼看到時間分布的圖表,再到猛然意識到所剩時間的短暫,

這絕對是不同層次的體會。

唯有真正「理解」我們所剩的時間還有多少?

以及將注意力「專注」在重要的事物上(並忽略其他);

才能真正自由「掌控」自己的時間如何去運用。

這也是本書中提到關於時間財富的三大支柱:理解、專注、和掌控。

接著,本章節提到12個能夠積累時間財富的有效方法,

從中,舉三個我特別喜歡的例子跟大家分享:

1、艾森豪矩陣:為人所知的工具之一,可以幫助我們區分重要與否以及緊急與否的衡量圖表。

重要且緊急的事情,不用多說肯定是馬上就要去做的事物,

然而,在這之中,最容易被大家忽視的是重要但不緊急的事物,

例如學習一項新技能,可能短期看不見成效,

但是十年、二十年後,它可能會成為我們另一項斜槓事業。

(前提是我們要持續學習精進的狀態)

難過的是,我們總覺得自己時間不夠、覺得每天的自己都在空忙,

有時候就是陷入緊急但不重要的事情做得太多,吃掉我們的寶貴時間。

那麼,當我們理解到自己的時間分配之後,接著要如何能夠避免浪費以及提升效率呢?

這就是我想接續分享的第二件事:

2、帕金森定理:指工作會自我增加,已填滿完成所需的時間。

也就是說如果我們一天分配八個小時去完成某樣工作,

即便全力以赴只需要四個小時,最終,我們仍然會花上八個小時,

從這裡就可以看出,若不設限自己能夠使用的時間額度,

便會顯著地降低我們的工作效率。

因此,透過這個概念幫自己的每日工作加上一個時間區段,

透過時間限制的強制性所產生的強度,督促我們提升產量和品質。

最後一件事想要來聊聊「掌握」。

3、四種專業時間:管理、創造、運用、思考

管理(紅色):在本書中指的是大多數人在專業時間上花費最多,

是大型組職的主要運作,包括:會議、通話、簡報、電子郵件處理、團隊和人員管理。

創造(綠色):是第二常見的專業工作時間類型,像是:紀錄、編碼、建造、準備

以我的工作類型來解釋創造,大概就是寫電子報、寫影片腳本、拍影片、錄製課程,

只要是創作的內容都歸類在這個範疇之中。

運用(藍色):是兩種常被忽略的專業工作時間之一,

指的是創造和成長的新想法所產生的源頭,就像是我們閱讀、聆聽、學習。

如果創造是輸出,那麼,運用就是輸入。

以《原子習慣》作者詹姆斯.克利爾的話來說,

你所創造的一切,其實都來自你所攝取的內容。

思考(黃色):第二種常被忽略的專業工作時間,

指的是培育和發展新創意的關鍵時刻。

書中舉例有腦力激盪、寫日記、散步、自我檢視等方式。

這邊我想要分享的是,我很多靈感都是透過慢跑或是晨間散步所獲得,

因此對於作者所分享的思考靈感來源,我是蠻認同的。

我們可以將這四種時間用各自代表的顏色,去畫記在我們每一天的時間使用上,

從顏色的分布和長短,便可以分析出我們一天在工作相關上所花的時間有多長?

同時也能評估各個時間的長短是否可以調整。

像是紅色(管理)如果佔據一整天的工作時程,不僅做事沒有效率,

也沒有自己的時間去閱讀或是創作,更別說還能夠悠閒地去發想靈感。

所以,避免紅色區塊佔滿每一天的時間表,試著將「管理」集中在某些時段,

像是收發E-mail一天只會在1~3個時段處理,其餘時間就不去做處理郵件的動作。

社會財富:

「在葬禮上,誰會坐在前排?」開頭,先問大家一個問題。

探究這件事的本因在於,坐在前排的人往往是逝者最重要的人。

本文關於社會財富的描寫,我非常喜歡某個段落的標題──「日子很長,歲月很短」。

這讓我想起來五月天《轉眼》的MV中也有一個畫面說著,

爸爸在公司奮鬥與家庭和樂的兩端,努力找到平衡,

處在這樣的狀態,往往以為只能夠選擇其中一邊。

也許我們心裡想著的是多賺點錢,給自己的家人過上更好的生活,

雖然少點陪伴給他們,但是我們也是盡力了,並沒有在偷懶或是獨自享樂。

MV中,聚光燈在公司與家中擺盪,讓人難以抉擇。

「二十年後,唯一記得你工作到很晚的人就是你的孩子」

一位Reddit會員貼文寫道。

許多網友的回覆十分感性,例如:

「墓地裡躺滿『不可替代』和『重要』的人」

(法國總統戴高樂名言:The graveyards are full of indispensable men意思是沒有人是不能被取代的)

「我錯過了很多生日、遊戲和活動,我甚至無法告訴你為什麼。

因為我不記得當時我在做什麼,我無法告訴你為什麼它很重要。

但我可以告訴你,我的缺席給孩子們帶來了怎樣的感受。」

相信有翻閱本書的人,讀到這裡便會發現小孩在國高中前的時光,

是一生中與父母相處最久的時刻。

因此,作者認為「神奇的歲月」應該是:珍惜這十年,陪伴在身邊,

享受與孩子相處的那段極其短暫時光。

停下任何遞延幸福的計畫,

像是:「好吧!我現在要努力工作,

這樣我在六十歲時就能快樂並花時間和我的孩子在一起。」

但是我們卻忘記一件事,

當我們六十歲時,孩子們也早已不是三歲小孩了。

身為家長如果讓這短暫的時光溜走,神奇的歲月將會逐漸消失。

所以如何理解、駕馭和平衡工作與生活,並規劃適合自己的人生,

是贏得人生競賽的關鍵,簡單說也不是要我們為了時時刻刻陪伴孩子而犧牲職涯發展、

限制增加專業的潛力,或停止學習與成長。

只要我們願意正視兩難,尋求處於之中的平衡之道,肯定會有方法的。

然而,不管我們最終選擇了什麼方式,

「日子很長,但歲月很短。」對於一切都適用。

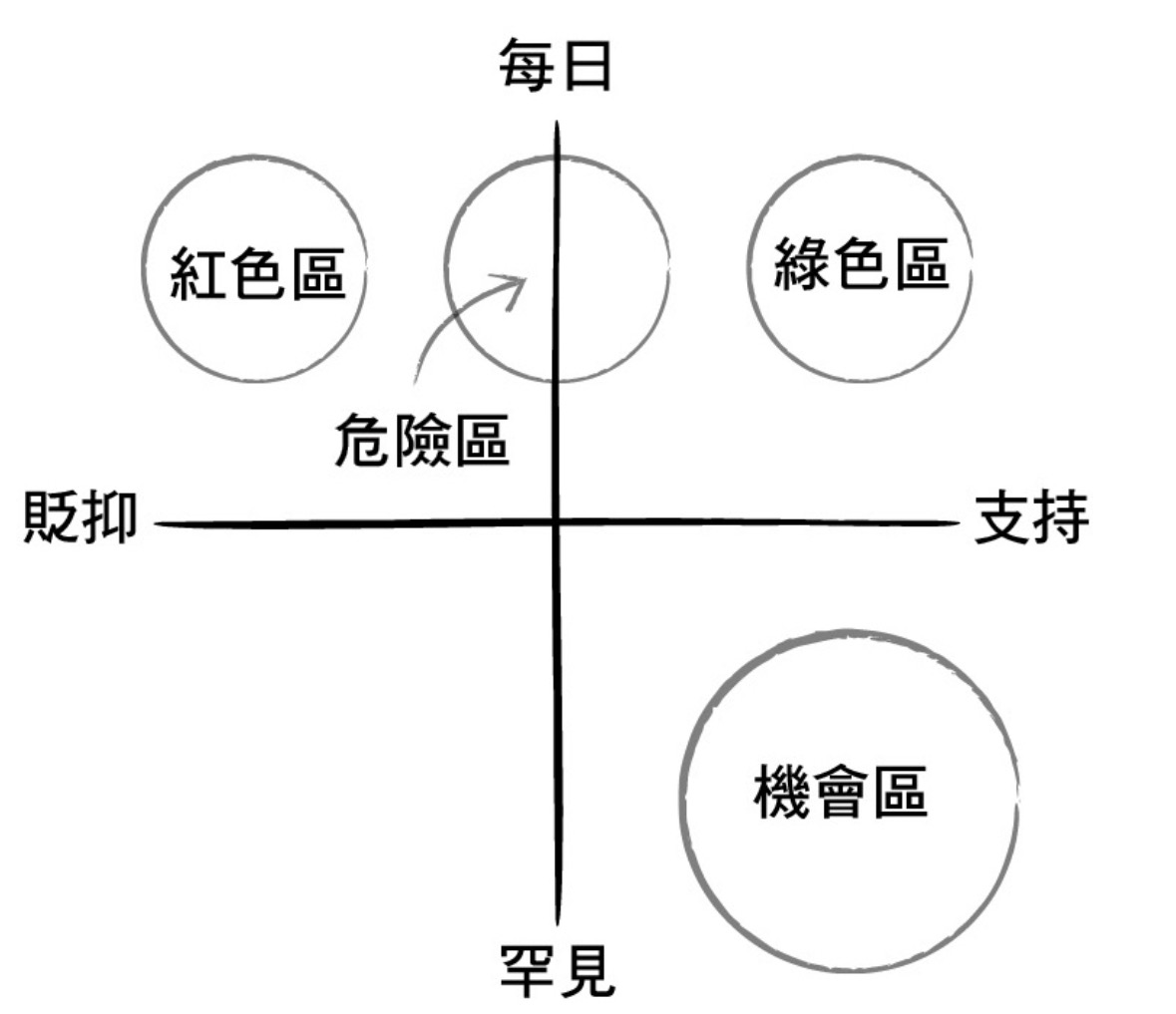

後段,作者提供我們一個檢視關係的圖表,一開始我以為作者畫錯,

後來才發現原來是我理解錯誤,這個圖表就像是艾森豪矩陣那樣,

只不過橫軸的兩端改成支持與貶抑;縱軸則是每日與罕見,

其中特別要留意的是危險區的關係(也是我單憑閱讀文字直接想像而錯誤的部分),

因為他們有些舉止對我們來說是支持;有些卻是貶抑,我們可以試著跟他們溝聽,

解釋他們的某些行為使我們感到貶抑挫折。透過這樣開誠布公的溝通改善了彼此互動,

也可以轉變這段關係進入頻繁支持我們的人群之中。

我認為這樣的做法,對於我們時常相處的家人更是重要,

當然生命中難免會遇到無法溝通的人,

希望對於我們來說是極少數的存在。

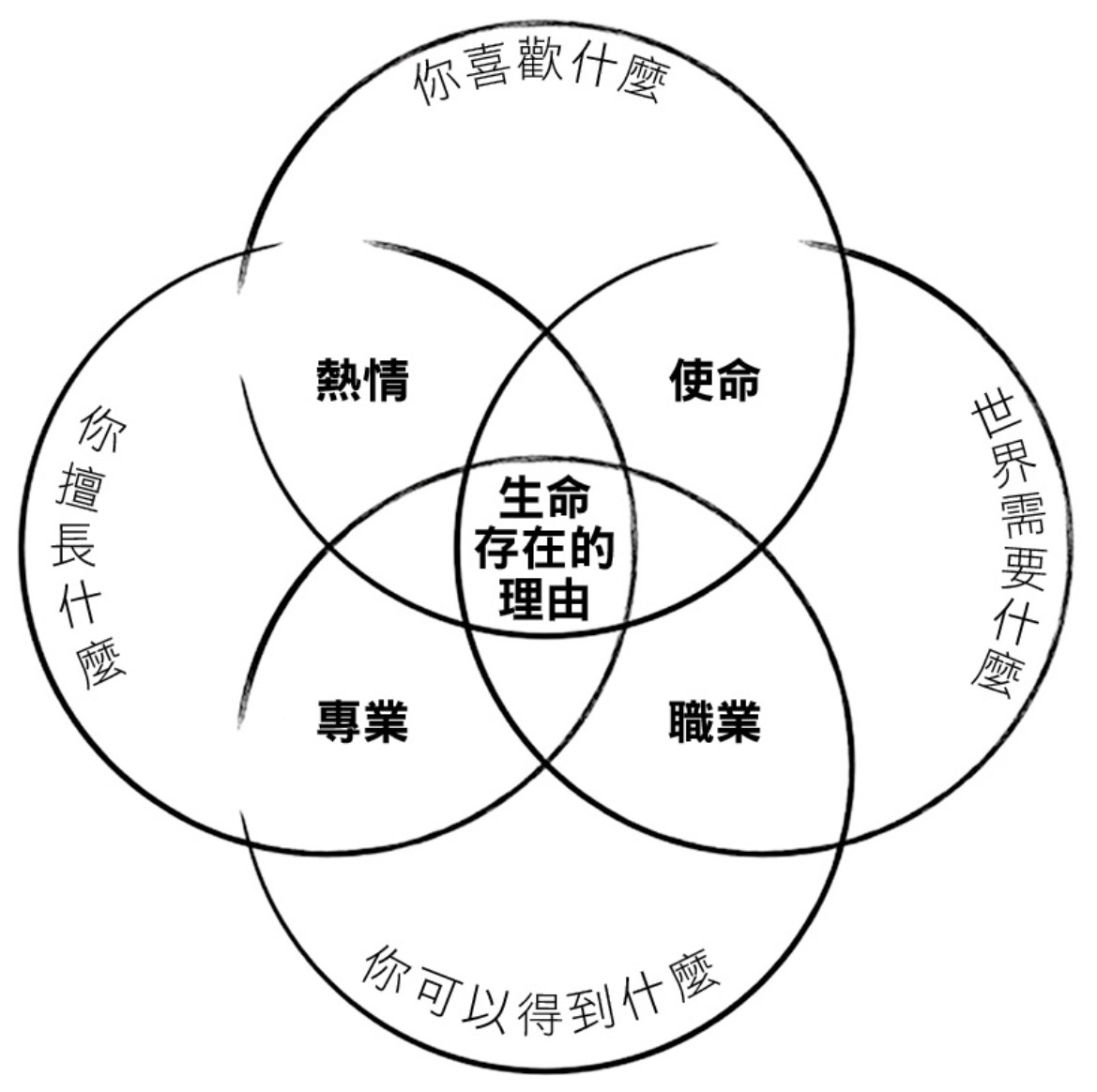

心理財富:

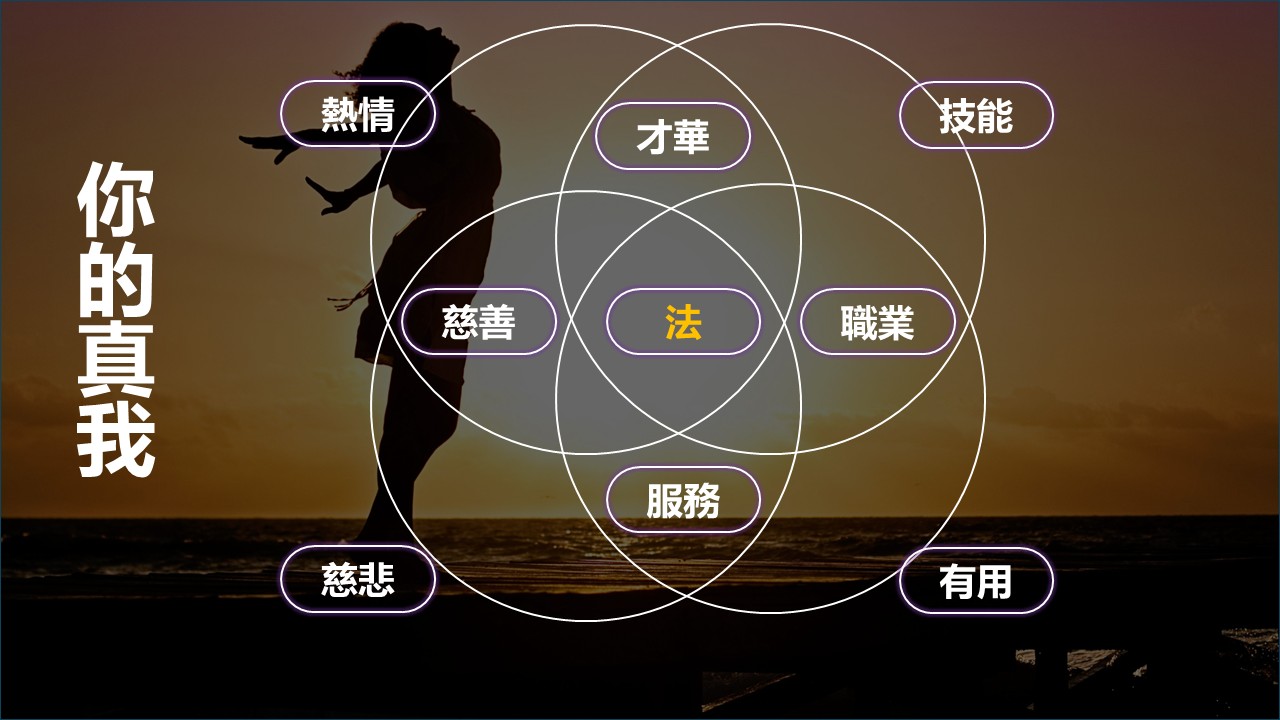

曾經我在《僧人心態》讀書會中有分享過一張圖片,

這跟《人生的五種財富》一書中,所給的圖片,差別在其中一個圈圈的定義不同。

不同的那個圈圈,《人生的五種財富》寫著「你可以得到什麼」;

《人生的五種財富》則是寫著「慈悲」,

而有趣的是《人生的五種財富》將「你可以得到什麼」這個圈圈給刪除,

我想對於心理財富的部分,如果作者有看過《僧人心態》一書,

也許能夠引發出其他想法,透過這個觀點的些微不同,

提供給讀者們另一本書的人生參考可能。

在《僧人心態》一書中,

我曾經分享過我們的Role model(典範)可以是「十年後的自己」,

當時我覺得這個想法很棒,

因此,在這場讀書會因緣際會之時,我也提出了這樣的看法。

十年後的自己,就是你的Role Model概念分享

沒想到的是《人生的五種財富》同樣提出一個「十年」的觀點;

不同的是,是「十歲的你,會對今天的你說什麼」?

這個想法完全超乎我的預期,

必須說這比十年後的Role Model概念更令我震驚,

因為大多數人可能早已與內心裡的十歲孩子失去了聯繫,

還好現在重新建立還為時不晚。

我們不妨思考幾個問題:

先試著回想,十歲那個超級好奇、頑皮的自己會對今天的你說什麼呢?

「那個十歲的孩子會因為你在人生中富有活力而感到興奮,

還是因為你安於現狀、不求上進而感到怨恨?」

「那個十歲的孩子會對你持續成長,發展和學習的喜悅印象深刻嗎?」

「那個十歲的孩子會因為你的生命中缺乏活力,只求靜止和沉默而害怕嗎?」

如同一句話,也許可以概括這一切的疑問:

「大部分人在二十五歲就死了,但七十五歲才入土。」

因此,本文提到了關於心理財富的三本柱:使命、成長和空間。

透過這三項的理解和行動,可以幫助我們找到屬於自己的心理財富。

如果用提問來找到自己的人生目標,不妨可以問問自己三個問題:

「你喜歡什麼:值得奉獻一生的事物。」

「你擅長什麼:做起來毫不費力的事物。」

「世界需要什麼:定義你當下的世界,以及世界目前需要你做的事。」

身體財富:

我曾經聽過一種說法:

「健康是數字前面的1,生涯成就、金錢財富、地位……,

是數字後面的0,沒有了前面的1,那麼,一生追求終究是0!」

這邊依據不同人的生活安排和養生規劃,可能有許多方法:

但就像健身不外乎是三個面向:吃、睡、練。

恰好這樣的三字訣,完全切合了本書提到的身體健康三本柱:運動、營養與復原。

如果分享我個人的生活安排,關於身體健康部分,

首先,我每天會在六點左右起床,晨間散步五十分鐘,

當然運動前要先喝足適量的水,再來進入工作時,

每個一小時左右一定會起來動一下,

最近很流行的「拍八虛」,便是我常用的方法。

再來一周大概會去五次健身房,至少有三天會重訓(依序練胸背腿),

另外兩天則是有氧。然後,我是很容易就迷上垃圾食物的人,

最好的方法是不吃,因為只要嚐到一口,便會克制不住自己飲食的慾望。

最近腸胃的不適,讓我研究了一種優格的吃法:

首先,以希臘氏優格為基底,加點冷凍藍莓,一點橄欖油(特級冷壓初榨),

然後放置退冰後,再加點橄欖粉以及四神湯粉(里仁商店購買),

攪拌均勻就可以開吃,自從這樣吃之後,腸胃的一些狀況都消失了,

我會繼續測試這樣的飲食方式,如果未來文章沒有把這段刪掉,

那表示這樣的吃法還OK。

然後,不吃消夜(晚上八點過後不進食),小量甜點(非必要)在正餐飯後吃,

蔬菜盡量佔自己餐盤的一半份量,足夠優質蛋白質(自己算囉),

足夠的飲水(沒錯,還是自己算XD)。

假日基本上工作比較多,所以大概只會有晨間散步和偶爾跟學生打棒球,

算是給自己的每週恢復期。

最後,要談到金錢財富:

作者貫穿金錢財富的內容,是兩個字──足夠。

然後不管是擁有怎樣金錢的人們,都適用下列三種核心概念來檢視自己的財富:

產生收入、管理支出和長期投資。

雖然本文將財富延伸出五種概念,但我認為金錢財富還是所有財富的基石,

但是當我們能夠有著三餐溫飽的生活,還有點錢去學習以及旅遊,

相當於是書中提到的金錢財富的五個等級中的第二級:

第一級:滿足基本需求,包括食物和住所。

第二級:超越所有基本需求,並能享受一些中等的生活水準。

這包括在餐廳用餐,簡單假期和教育支出。

第三級:基本需求不再是首要考慮事項、重點轉移到儲蓄、投資的複利成長,

以及更大的樂趣,例如可以規畫多次假期。通常在此曾級更積極的資產複利成長。

第四級:大部分的生活樂趣都能輕易獲得。資產累積加速,

並開始產生被動收入已支付生活費用。這是中等財務獨立的階段,

因為你可以減少主動收入,並維持相同的生活方式。

第五級:能獲得所有生活樂趣。資產累積呈現加速度,

被動收入超過所有生活費用。這是完全財務獨立的階段,

因為你可以放棄所有主動收入,而能維持相同的生活方式。

當達到第二級時,我認為就可以撥出些時間和資源去學習和嘗試做些有興趣,

且未來能夠斜槓的技能或事業,雖然短期難以看出成果,但是長期的時間複利,

也能幫助我們更快達到金錢財富的後續等級。

當然保守的人們,也是有人會等到第五級才開始動作,

或是天生就是第五級開局,但有些這樣的人,反而不知道這輩子要做什麼,

因為光把自己家裡的事業打理好,就忙得不可開交。

關於這一點,只能說每個人都有著自己的課題,屬於自己的Karma(業力)。

但可以確信的是這篇文章所提到的五種財富,都需要我們去努力獲得,

而且不能輕易割捨掉某些財富類型,

相反地,更適合的方式是去分配自己的可支用時間比例,

讓每一種財富以自己想要的光譜色彩比重,呈現出自己想要活出的人生。

最後,如果你喜歡這本書,歡迎購買觀看:博客來購書連結(無贊助)